ルルドの奇跡

南フランスのスペイン国境に近いピレネー山脈の麓に、人口一万五千人のルルド(Lourdes)という町がありますが、そこの洞窟から湧き出す「聖なる水」で病気や身体の障害が治るというので、非キリスト教徒を含めて毎年数百万人にのぼる巡礼者が世界中からこの地を訪れます。(1972年の統計では三百五十万人でしたが、そのうち八万人が、身体障害者や病人でした。)

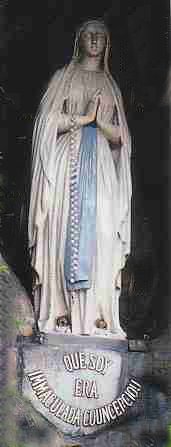

洞窟の内部には有名なマリアの聖堂があり、重病人や松葉杖をつきながらやって来た人達が泉の「聖なる水」を飲み、「聖水浴」をして、聖母マリア様に祈りを捧げると奇跡が起こって病気が治り、また歩けるようになって松葉杖を残して国に帰るのだそうです。 ルルドが名高い巡礼地になったきっかけは、1858年2月11日に当時十四才の貧しい粉屋の娘マリー・ベルナデットが、薪拾いに行ったマッサビエル洞窟の中で聖母マリアを見たことから始まります。 2月25日に聖母は娘に「泉の水を飲み、その水で顔を洗えば奇跡が起きる」と告げました。 翌日ある盲人がこの泉で水を飲み、顔を洗うと目が見えるようになり、その事実が知れ渡ると、大勢の病人がこの洞窟を訪れるようになりました。これがルルド巡礼の起源ですが、聖母マリアはベルナデットの眼前に、合計十八回出現したと言われています。 この泉の水を科学的に調査したところ、特別な成分は含まれておらず、山から流れ出る清水と全く変わらぬ成分なのだそうです。にもかかわらず、多くの重病人の奇跡的治癒が実際に起きるといわれています。 この現象はカトリック信者と医者を含む科学者との間で、またカトリック教会とフランス政府との間でそれ以後、論争の種となりました。

病気や体の障害の為に車椅子にも乗れない人々は、手押しの寝台車に乗ってここを訪れます。しかし本当に多くの人の病気や身体の障害が治るのでしょうか?。ここを訪れたある病人の言葉によれば、 病気が治るのを願ってはいるが、たとえ治らなくても神と向き合い、それによって魂がいやされるのです。 教会や洞窟のある聖域は地元のカトリック教区に属し、施設の運営や巡礼者の世話は、教会関係者と年間八万人以上といわれるボランティアの手でおこなわれています。「聖母病院」も専門職員は五人だけで、院長以下医師や看護婦の資格を持つ者を含めて、多数のボランティアが巡礼者のために働いています。

注:1

注:2

注:3 これに危機感を抱き奇跡を重んじるカトリック派が、巻き返しを図るため「無原罪の宿りの教義」を更に拡大して、キリストを産んだ聖母マリアだけでなく、マリアの母親であるアンナも原罪なくして、聖母マリアをその胎内に宿したとする教義を創作しました。

注:4

|