[ 13 : 納経所の窓口 ]

[ 13 : 納経所の窓口 ]

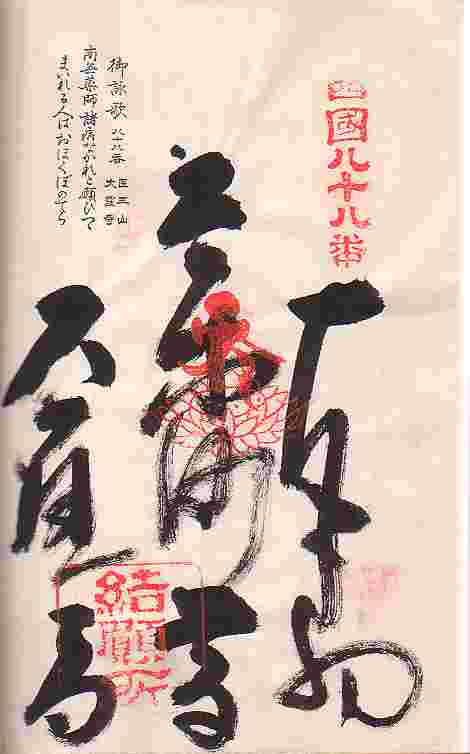

昔の遍路は心を込めて写経した般若心経を札所毎に納めて巡りましたが、寺では写経を受け取った「 証拠 」、つまり 「 領収書 」 として、遍路が持参した納経帳に寺の名前を書いて朱印を押したものです。

しかし現在では写経を納めるのに代えて、札所に参拝してお経を読んだ しるし として記帳されます。 さらに団体 バス や巡拝 タクシー を利用して巡る場合には、遍路が参拝している間に、バス の添乗員や運転手が人数分の納経帳を直接納経所に持ち込み、時には彼等自身が朱印の押捺をして記帳作業の能率化を図る場面も目にします。 遍路にとって大切な納経帳への記帳を他人任せにすることには、信仰心のない私でもなにかしら抵抗を感じさせられます。

真冬に区切り打ちをした際には、代参屋という商売があるのを初めて知りました。札所の暇な冬期に 1 人で何 10 冊もの納経帳や掛け軸を車に積んで札所を巡り、記帳、朱印の押捺をしてもらうのです。 そういう商売人は札所を巡る時間を節約するため、ご本尊様や大師堂のお参りなどすることはありません。 そのようにして 八十八 ヶ所の記帳を済ませた納経帳や掛け軸などを予め手元に用意しておき、諸病平癒、災難消除、菩提供養、開運招福などの代参の依頼が来ると、 あたかも依頼主のために、その都度代参をしたような振りをして 、記帳済みの納経帳や掛け軸等を ひとつ数 10 万円で売るのだそうです。 高額の カネ を支払ってそれを購入する人は、あたかも スタンプ ・ ラリーのように記帳した、直接、間接を問わず 参拝という行為の裏付け がない、心のこもらない品物を手に入れて、どんなご利益、価値があると思っているのでしょうか?。 あるいはそんな事は百も承知の上で、法事、仏事の際に床の間に飾る希少価値のある掛け軸として、または他人に見せるための うわべだけの信仰心のしるし や、地獄の沙汰も カネ 次第と、極楽浄土へ行くための パスポート として購入するのでしょうか?。 納経所で記帳を受付ける人は、寺の住職やその家族をはじめ、時には アルバイト の人が当たりますが、その人達の中には 遍路に対する誤った優越感や、遍奴 ( へんど ) として昔から今に伝わる蔑視から 、宗教の職にある者や寺院に働く者としてふさわしくない、 非常識な態度をとる者 もいます。 なぜそのような非常識な態度をとるのかといえば、競争相手のまったく無い独占企業 (?) であり、或る札所がどんなに悪評が立っても遍路はそこを避けて、他の札所で記帳の代行を頼むことはできないからです。 何の経営努力もせずに、ただ座っているだけで年間 15 万人 の遍路が札所を訪れ、その結果最低でも 1 億円 近くの年収があり、そのうえ遍路が納める納経帳、掛け軸、判衣への記帳押印料は、宗教法人に対する志納 ( お布施 ) として無税です。( 但し札所の駐車場料金などは営業収入と見なされて、課税対象です ) しかも必要経費と言えば、毛筆、墨と朱肉、の購入費と磨耗した印鑑を作る費用だけです。 「 坊主丸儲け 」 と世間では言いますが、こんなぼろ儲けの商売は他にありませんし、長引く不況でも札所がつぶれたという話は聞いたことがありません。 遍路をすればすぐに気が付きますが、札所や宿坊の増改築の多いこと、それに ガレージには僧侶が乗るには似合わない高級外車もありました。 多額の収入の上にあぐらをかき、毎日遍路から 「 お願いします 」 と頭を下げられていれば、 よほど自重自戒せぬかぎり、人を人と思わぬ横柄な態度、人を見下した言動をするようになるものです。 非常識な札所の数は決して多いわけではありませんが、 1 割以上 はあると思います。遍路宿での夕食後の雑談の際に、或る遍路が 「 いっそのこと 自動記帳機 が札所にあれば、不愉快な思いをせずに済むのに 」と発言して、皆もそれに賛成しました。 しかし札所のなかには私が歩いて巡っていることを知ると、庭にまわって休んで行きなさいと言って、お茶とお茶菓子のお接待をして頂いた 27 番神峰寺 のような親切なお寺もありました。 また 「 次の札所への道順がわかりますか? 」 と逆に私に尋ねて親切に教えて下さった 34 番種間寺 や、次の札所への分かり易い案内図を頂いた、 54 番延命寺 のような親切な札所もあったことを付記しておきます。

いざり( 居座り、足が立たない人 ) 立ち、目くら ( が )見たと、おし( 唖 ) が言い、つんぼが聞いたと御四国の沙汰。ちなみに沙汰とは 「 うわさ、評判 」 の意味です。当時は身体障害者や 「 ハンセン病 」 などの不治の病気に冒された人が、村落共同体での居場所を失い、諸国から四国にやって来ては、人々のお接待にすがりつつ遍路をしました。 帰るべき家や生活能力の無いこれらの人達は、 生活の糧 ( かて ) を得る手段 として遍路 ( 職業的遍路、別名世過ぎ遍路 ) を選びました。 そして弘法大師の霊力にすがって障害や病気の治癒を夢見ながら、命の尽きるまで四国遍路を続けて、最後は行き倒れとして道端に葬られと言われています。この石碑は障害者である遍路の存在を示すと共に、彼等の持つ願いを歌に詠んだものです。 昔( 大正 7 年当時 ) の遍路や遍路宿の様子については、高群逸枝 ( たかむれ いつえ ) が遍路の体験を九州日日新聞に 105 回にわたり連載した ルポルタージュ、 娘巡礼記 からその 1 部分を知ることができます。 22 番札所平等寺は足の病気、ケガに霊験があるので有名ですが、その本堂には、イザリ車 ( 歩行障害者用の箱車、ホイール ・ チェアーの日本型 )が 3 台、松葉杖、ギブスなどが数多く奉納されていました。 1 番大きな屋根付きの箱車は大正時代に足の病気で歩けなくなり医者にも見放された徳島の大工さんが、絶望のなかで四国遍路を思い立ち大工の腕を生かして自分用の、立派な箱車を作ったのだそうです。 それを家族の者に引かせて札所を回るうちに平等寺に来たところ、弘法大師の御利益で急に歩けるようになったので、お礼に奉納したとの事でした。 今治にある 57 番栄福寺の本堂横の回廊にも、イザリ車 ( 箱車 )と松葉杖が奉納されていました。昭和 8 年に当時 15 才でした歩行障害者の宮本武正少年が、犬に引かせた箱車と松葉杖で札所を巡るうちに、栄福寺に来たところ、犬が水を飲みに急に走り出したので、箱車が転倒し、それがきっかけで突然歩けるようになったので、箱車と松葉杖を奉納したと説明板に書かれていました。 四国遍路をするうちに弘法大師の霊験により、身体の障害や病いが治ったことを感謝、報告する奉納文が多くの札所に残されています。以下は 22 番平等寺に奉納されたものです。 「私は、大正 15 年 5 月脊髄病となり病勢日夜に重くなり遂に イザリ ( 居座り ) となり、この時、日頃信仰せる弘法大師に御利益得んものと、イザリ車 ( 箱車 )を作り父、福次の手厚き看護を受けつつ四国巡拝の途に登り、大正11 年 12 月 10 日当山 ( 22 番平等寺 ) に参拝し、 4 週間ほど日夜当院様の御加持を受けて一心にご本尊様に平癒を祈願していた所、漸次足の痛みは薄紙を剥ぐ如く和らぎ、両杖にて歩行する事が出来る様になり、父と共に有難涙に御礼をご本尊様に申し、喜びのあまり( イザリ )車を奉納いたします。」

大正 12年 10月 17 日 宗教の 霊力や霊験 により病気や体の障害を治し、心の 「 いやし 」 を求めようとするのは日本に限ったことではなく、クリスチャン ・ サイエンス ( 信仰療法を特色とする キリスト教の 1 派 ) にみられるように、現在もその信者が外国に数多く存在します。それについては フランスの巡礼地、 ルルドの奇跡 が有名です。 現在も弘法大師の霊験にすがり、奇跡が起きるのを信じて遍路をする人がいたのです。香川県高松市の東には観光で有名な屋島がありますが、港をはさんで反対の西側にある標高 350 メートルの台地には、二つの札所があります。 ある日私は 81 番白峰寺から 82 番根来寺に向かう山の中の遍路道で、70 才代の半ばと思われる老夫婦と出会いました。リユックサック を背負ったご主人が前を歩き、後ろを歩く奥さんは目が見えないらしく、白い盲人用の杖を使いながら歩いていました。2 人は互いに左手で長さ 1 メートルほどの竹の棒の前と後を握っていて、棒でつながっていました。 奥さんはこれまで山みちで何度も転んだのでしょう、ズボンは膝も裾もかなり泥で汚れていましたが、ご主人が遍路道で木の根、岩、などの障害物、滑り易い場所がある度に奥さんに教え、奥さんは白い杖の先でその位置を確認しながら 1 歩づつゆっくり進むという状況でした。 遍路道の近くには札所を結ぶ車の交通量の少ない、もっと歩き易い車道があるにもかかわらず、 不自由な体にとって歩きにくい昔ながらの遍路道を、何倍もの努力を重ねながら歩いていたのです。 老夫婦の姿には、信仰心に裏打ちされた 真の遍路の姿 が感じられて、私は胸を打たれました。弘法大師に何を祈って歩き遍路をするのか分かりませんが、恐らく奥さんの不自由な目と関係があったと思います。 そして私は、ある言葉を思い出しました。

|

| 目次へ | 表紙へ | 前頁へ |